介護離職を防ぐ!家族で乗り越える介護の秘訣:役割分担とコミュニケーション術

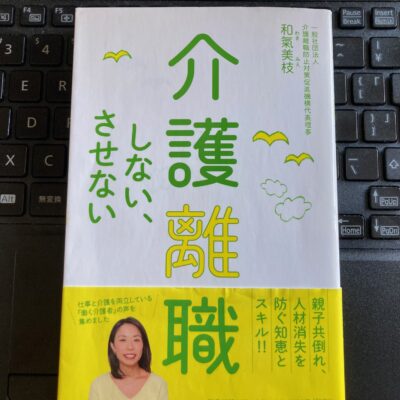

「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズを進めてきています。

今回から、「第7章 家族との介護協力と介護離職防止対策」に入ります。

本記事に、広告を挿入することがあります。

「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズー24

第7章 家族の介護協力と介護離職防止対策|家族間の協力とコミュニケーション、役割分担とメンタルケア

家族で支える介護:役割分担とコミュニケーションの実践方法

はじめに

家族内での介護は、家族全員が協力し、コミュニケーションをしっかりと行うことが重要です。

これにより、介護の負担を軽減し、介護離職を防ぐことが可能になります。

本記事では、家族の構成に応じた役割分担や、定期的なコミュニケーションの方法について考えます。

1.家族介護において介護を担う家族構成のモデル

このセクションでは、家族内での介護において、どのような家族構成が存在し、それぞれの状況に応じた適切な役割分担や対応方法を考えるための基盤を提供します。

家族構成に応じたモデルを理解することで、家族間での連携をスムーズにし、介護に関わる負担を効果的に分担することができます。

以下に、具体的な家族モデルとその特徴を説明します。

モデル1):両親ともに介護が必要な場合

<家族構成>:両親がともに要介護状態(要支援も含みます)であり、子どもたちが介護を支えるケースです。

・同居している場合: 同居する子どもが主な介護者となるケースです。日常的な介護を担当しながら、他の兄弟姉妹と協力して役割を分担します。

・近隣に居住している場合: 近隣に住む子どもが頻繁に訪問し、介護をサポートします。定期的な訪問や付き添いが求められます。

・遠方に居住している場合: 遠方に住む子どもは、定期的に訪問し、介護者の負担を軽減するための支援や協力を行います。具体的なサポート方法を話し合い、負担が集中しないようにすることが基本となります。

モデル2): 両親のうち片方が介護を必要とする場合

<家族構成>:両親が存命ですが、片方の親が要介護状態にあるケースです。もう一方の親が主な介護者となることが一般的ですが、子どもがその役割を果たすケースも多いでしょう。

・同居している場合: 同居している子どもがいる場合は、介護を担うことができる健康状態にある親と協力して介護を分担します。介護の負担を分け合うことができるメリットがあります。

・近隣に居住している場合: 近隣に住む子どもがサポート役として、定期的に介護を分担します。介護を担うことができる健康状態にある親の負担を軽減するための協力が重要になります。

・遠方に居住している場合: 遠方に住む子どもが月や週に一度等訪問し、介護者である親の休息の確保や相談相手になるなどのサポートを行います。

モデル3):片親のみが存命でその親が介護を必要とする場合

<家族構成>:片親のみ存命であり、その親が要介護状態にあるケースです。

・同居している場合: 同居している子どもが全面的に介護を担うことが一般的です。外部支援も積極的に活用することが必要です。

・近隣に居住している場合: 近隣に住む兄弟姉妹が定期的に訪問し、主な介護者をサポートします。介護者が孤立しないように連携が大切です。

・遠方に居住している場合: 遠方に住む子どもが、定期的に訪問し、介護者の負担軽減を図ります。サポートが必要なタイミングを重視するとともに、定期的に話し合うことも必要です。

これらのモデルを参考に、それぞれの家族構成に応じた役割分担と対応策を考えることで、家族全員が協力して介護を行う体制を築くことができます。

なお、場合によっては、介護される親の兄弟姉妹等親類縁者や介護する親の子、介護される親の孫が介護に関与・協力することなど、多様な状況も十分あり得ます。

しかし、こう書きましたが、現実としてはこの記述が意味をなさないことが増えつつあります。

モデル4):老老介護の場合

子どもに介護を委ねるのではなく、子どもがいない場合や子どもによる介護を頼れない場合の老夫婦間の介護問題が、現状、大きな問題になってきています。

夫婦間のコミュニケーションは、まだ取りやすいですが、夫婦の関係のありかたや要介護状態によって、コミュニケーションでは改善・解決できない問題があることが多いと思われます。

こうした場合、自治体の介護担当部門や地域包括センター、介護相談員(ケアマネージャー)などの外部のコミュニケーションを持つことが欠かせません。

モデル5):ひとり介護の時代の対応

頼れる家族がおらず、すべて自分ひとりに親の介護の負担が集中するケースです。

少子高齢化社会において、現状も、そして今後も最も多いケースと思われ、この場合、家族間のコミュニケーションを行う基盤・資源がなく成り立ちません。

この場合の家族間コミュニケーションは、介護される親と介護する人自身とのコミュニケーションにすべてがかかっているわけで、それだけに濃密な、具体的な、かつ率直なコミュニケーションと意思疎通・意志確認が不可欠になります。

そして、この状態は、現在親の介護に関わる人々も、親の介護負担がない人々も、自身が介護を必要とする状況になった時に、最も切実な問題になることも理解しておく必要があります。

家族がいる間のコミュニケーションではなく、家族が居なくなった時の誰とのコミュニケーションか、が課題になるわけで、その備えも必要になるわけです。

先述したように、自治体の介護担当部門や地域包括センター、介護相談員(ケアマネージャー)などの外部のコミュニケーション先を早めに確認し、実行できるようにしておくことが有効です。

この問題については、先の記事でも触れていますが、また改めて考えることにもしたいと思います。

2.家族間での定期的な話し合いの重要性

家族間でのコミュニケーションを定期的に行うことは、介護負担を軽減し、役割分担を効果的に行うために欠かせません。

この項では、家族構成モデルに応じた話し合いの目的と内容を明確にし、定期的なコミュニケーションを実践するための方法を紹介します。

1)家族モデルに応じた話し合いの目的と内容

これらのモデルを参考に、それぞれの家族構成に応じた役割分担と対応策を考えることで、家族全員が協力して介護を行う体制を築くことができます。

なお、場合によっては、介護される親の兄弟姉妹等親類縁者や介護する親の子、介護される親の孫が介護に関与・協力することなど、多様な状況も十分あり得ます。

・モデル1):両親ともに介護が必要な場合

両親が共に要介護の場合、その子である兄弟姉妹間で介護負担をどのように分担するかを話し合うことが必要です。

訪問頻度の調整や、外部支援の導入タイミングを共に決定します。

また、介護に関する情報を家族全員で共有することが重要です。

・モデル2):両親のうち片方が介護を必要とする場合

片方の親が要介護の場合、健康な親が主な介護者となりますが、その負担を軽減するために子どもたちと共に話し合い、役割分担を決めます。

また、将来的な介護計画についても検討し、状況に応じた対応策を考えることが重要です。

・モデル3):片親のみが存命でその親が介護を必要とする場合

片親のみが存命で要介護状態の場合、同居する子供が全面的に介護を担うことが多いですが、他の兄弟姉妹との連携を密にし、定期的に訪問スケジュールを調整することが必要です。

また、外部支援の利用についても定期的に話し合い、適切な対応を行います。

しかし、一応兄弟姉妹との関係と書きましたが、実際には、同居する子とその子(孫)に介護負担が集中し、他の家族が積極的に関わることはむしろ少ないのではと思われます。

そのため、家族間のコミュニケーションもそう簡単にいかないケースも多いのではないでしょうか。

代わりに、金銭的負担でカバーする協力関係もあるかもしれませんが、やはりそれぞれの家族構成と事情に左右されると思います。

また、前項のモデル4)モデル5)のような、家族間のコミュニケーションができない場合の対策については、別途取り上げることにします。

2)実際のコミュニケーションの実践方法

・LINEグループの設定方法

家族全員が効率的にコミュニケーションを取るために、LINEグループを作成することが非常に効果的です。

グループ内では、介護に関する情報共有、スケジュールの調整、緊急時の連絡などを行います。

通知設定を適切に行い、重要なメッセージを見逃さないようにしましょう。

また、介護に関連する連絡のみを行うガイドラインを設定することで、グループの運用がスムーズになります。

・定期的なコミュニケーションのスケジュール

定期的なコミュニケーションは、毎月1日や毎週日曜日など、家族全員が予定を合わせやすい日を設定することが有効です。

LINEグループ内で介護の現状や必要な調整事項を確認し、リマインダー機能を活用して定期的な話し合いのリマインダーを設定しておくと、忘れずに実施できます。

3.介護離職を防ぐ役割分担の具体例とストレス管理方法

介護離職を防ぐためには、家族全員が協力して役割分担を行い、介護者のストレスを軽減することが重要です。

この項では、家族構成モデルに基づいた具体的な役割分担の方法と、ストレス管理の手段について考えます。

1)家族モデルに応じた役割分担の具体例

・モデル1):両親ともに介護が必要な場合

両親が共に要介護状態の場合、同居している子どもが日常的な介護を担当し、近隣に住む子供が週末に交代で介護を行います。

遠方に住む子どもが月に一度訪問し、介護者の負担を軽減する役割を果たします。

定期的な休息を確保するために、ショートステイなどの外部支援も活用します。

・モデル2):両親のうち片方が介護を必要とする場合

健康な親が主な介護者となりますが、同居または近隣に住む子どもが週末にサポート役として介護を分担します。

遠方に住む子どもは月に一度訪問し、介護者の休息を確保する役割を担います。

健康な親の負担を軽減するために、外部支援の導入や、定期的なリフレッシュの機会を設けることが大切です。

・モデル3):片親のみが存命でその親が介護を必要とする場合

同居している子どもが主な介護者となりますが、近隣または遠方に住む兄弟姉妹が週末や休日に交代で介護を担当します。

訪問介護サービスを併用することで、日常的な負担を軽減し、介護者が孤立しないようにすることが大切です。

また、介護者の体調や精神状態に応じて、介護計画を柔軟に見直すことも重要です。

以上のモデルは、あくまでも参考程度のことで、実際には、個々の介護される親とその家族の事情・状況により介護の協力や分担の仕方・方法はすべて異なります。

まさに、しっかりコミュニケーションをとって頂き、ムリなく、かつ介護を受ける親との良好な関係を保ち、望ましい時間を共有できる介護生活を送って頂ければと思います。

2)ストレス管理方法

・休息とリフレッシュの確保

定期的に介護者が休息を取れるようにすることが大切です。

ショートステイやデイサービスの利用を計画的に導入し、介護者が心身ともにリフレッシュできる時間を確保します。これにより、長期的な介護においても介護者の健康を維持することができます。

・地域グループへの参加や外部とのコミュニケーションの確保

地域の支援グループやオンラインでのサポートコミュニティに参加することで、同じ立場の人々と情報交換をし、孤独感を軽減することも効果的です。

介護者の精神的な負担を軽減するために、カウンセリングやメンタルヘルスケアの支援を積極的に利用することも推奨されます。

・柔軟な役割分担の見直し

介護者の体調や家庭の状況が変化した場合には、役割分担を見直すことが重要です。

定期的な家族会議やコミュニケーションを通じて、現状に合った役割分担を再調整し、無理のない介護体制を維持します。

これらのストレス管理方法を実践することで、介護者が無理なく介護を続けることができ、介護離職のリスクを低減することができます。家族全員で協力し、負担を分かち合いながら進めることができればと思います。

まとめ

家族内での役割分担と定期的なコミュニケーションは、介護負担を軽減し、介護離職を防ぐための大切な要素です。例えば、LINEグループを活用して情報共有を行い、定期的な話し合いの機会を設けることで、家族全員が一丸となって介護に取り組むことができます。

それぞれの家族構成に応じて最適な方法を選び、実践していくことが大切です。

なお記事中でも述べましたが、コミュニケーションを持つ家族、相談する家族がいないケースが増えています。

今回のテーマは、家族がいることを前提としてのものであったので、該当しない、参考にならないという方も多くいらっしゃると思います。

自治体や地域包括支援センター、介護相談員の方とのコミュニケーションや活用については、これまで述べる機会がありましたし、今後もありますので、確認・活用頂ければと思います。

遠距離介護の心配を抱えている方のためのサービス

親御さんと離れて暮らし、元気に暮らしているか、要支援程度の介護介助が必要ではと心配な方。

やむなく遠距離介護を余儀なくされている方に、お勧めします。

⇒ 24時間365日見守る MANOMA(マノマ)「セキュリティセット」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本稿は、一旦閉鎖した当サイトで2024年9月5日に公開した記事を、サイト再開に伴い、本日再掲したものです。

当時の実態と現状では異なる内容が含まれていることがあり得ます。ご了承ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー